Posts Tagged: Vajont

“Torniamo qui”. Ancora una volta sul Vajont

Nell’estate del 2013 per la prima volta Dolomiti Contemporanee varca la soglia della vecchia scuola elementare di Casso, l’unica del paese e abbandonata dal 1963, e la fa diventare il suo quartier generale, piegando quel suo progetto artistico nomadico a parentesi inaspettatamente stanziale.

Da quel momento le mostre realizzate all’interno della scuola (che resa agibile con un sapiente restauro conservativo prese il nome di Nuovo Spazio di Casso) sono state numerose e, se riguardo indietro e sfoglio virtualmente il catalogo mentale che le raccoglie, vi trovo un minimo comune denominatore: quello di non prescindere dall’instaurare un dialogo tra le singole ricerche artistiche e il territorio che le accoglie, e diventa scenario esplorativo, tanto dal punto di vista sociologico quanto storico e morfologico. Come le numerose collettive realizzate sinora, così il concorso Two Calls, da poco concluso, fanno parte di un cantiere mai esausto, una piattaforma tanto virtuale quanto concreta all’interno della quale trovano dimora dibattiti sulla rilettura del paesaggio attraverso la contemporaneità artistica.

Sono molti gli artisti che hanno, negli anni, interpretato le residenze a Casso come funzionali alla creazione di legami con il luogo a partire dai suoi abitanti, ertani e cassani, che portano nelle pieghe della propria pelle e nei racconti delle proprie storie la memoria di una Storia più grande, quella che sconvolse l’andamento regolare di vite umane e di un paesaggio inalterato da secoli, modificandone profondamente gli assetti e gli equilibri.

E’ impossibile dimenticare dove ci si trova. Se si guarda a sud, fuori dalle finestre ampie dello Spazio, ci si trova di fronte al Toc, quel monte fragile dal nome onomatopeico che franò gran parte del suo involucro più esterno di pietra e terra dentro l’invaso d’acqua arginato dalla diga sul Vajont, provocando un’onda distruttiva.

Lui è sempre lì, con un fianco scoperto, dal 1963. E non è facile il compito che si è prefissa fin da subito Dolomiti Contemporanee: smetterla di parlare di morte, e trovare parole nuove, iconografie nuove, in grado di immaginare un futuro.

Le riletture di queste memorie storiche si vanno a fondere con il vissuto e le pratiche dei singoli artisti, dando vita a reinterpretazioni di un patrimonio segnico appartenente al vissuto individuale, identitario.

In questi giorni si è inaugurata una nuova collettiva, a cura di DC in collaborazione con Stefano Moras, intitolata To’nòn ignà. Questo termine ha, per le genti del Vajont – nel dialetto locale -, il valore di un “tornare qua”, dove l’elemento spaziale scinde dall’elemento temporale. Se To’nòn ignà indica la volontà di tornare alle origini, e da un lato si intende il luogo geografico di provenienza, dall’altro è il costrutto culturale ad essere ricercato, agognato, plasmando di volta in volta l’”hic et nunc” in un risultato che è una summa di tutti i passaggi effettuati in un determinato luogo in momenti distinti.

La ricognizione territoriale compiuta dal gruppo di artisti nel tempo della residenza, guidata dal geologo Emiliano Oddone di Dolomiti Project, ha permesso una presa di possesso quasi fisica della morfologia delle pendici nude del Toc, e il sopralluogo è divenuto terreno fertile per la ricerca, fin dal prelievo di elementi rinvenuti in natura che diventano parte integrante dell’opera artistica. Questo lavoro d’assieme ha permesso una crasi silenziosa e coerente a livello espositivo, che consente un’amplificazione del tema di fondo.

Dislocate sui tre piani del Nuovo Spazio di Casso troviamo le opere degli otto artisti in mostra: le tavolette dipinte di Veronica De Giovannelli aprono il circuito, ritraendo l’interazione tra microcosmo e macrocosmo, re-visione delle pratiche divinatorie antiche, che scrutavano nella natura i presagi di un destino ineluttabile. I segni della frana li ha impressi in fogli di carta realizzati direttamente sul monte, nei frottage che compongono la serie “Litogenesi”.

Evelyn Leveghi ha raccolto materiali “preziosi”, durante i sopralluoghi, e in mostra li ritroviamo in fragili mensole da wunderkammer, una collezione inusuale di reperti minerali e vegetali all’interno di prismi e semisfere di gelatina alimentare. Leveghi usa il cibo quale medium principale della sua ricerca, e ha trovato nella gelatina la sostanza più adatta per esaltare le caratteristiche dei frammenti di pietra raccolti, delle bacche o dei fiori trovati. Ha invitato il pubblico a cibarsi di piccole pietre di cioccolato, repetita dolci di un piccolo pezzo di montagna, e di scorze di carote e patate fritte e poste come un cimelio sopra una lastra di pietra, piccolo altare portatile, di “waste” nobilitato a nutrimento.

Stefano Moras, nel ritrarre la Montagna, ha abbandonato qualsiasi riferimento realistico, lasciando alla pittura di esprimersi attraverso passaggi cromatici antinaturalistici. Una scelta in forte contrasto con le immagini fotografiche d’archivio usate da Pamela Breda, che attua una frattura nelle vette ritratte strappando semplicemente il supporto cartaceo, in un gesto che ha il peso dell’ineluttabile.

La zolla di terra ricomposta da Moras in “Falde” poggia su un fascio di carta Repap impaginata come una pietra e che della pietra ha tutte le caratteristiche chimiche, giocando sul concetto di resistenza e ciclicità della materia. Il pubblico è invitato ad annaffiare la zolla, contribuendo a rinverdirla, prato-à-porter.

Elementi dalla crescita lineare come gli alberi sono portati a confondere le fronde con le proprie radici, nell’installazione di Lara J. Marconi, che forza il punto di vista ribaltando l’andamento naturale delle cose, specchio degli eventi passati. Accosta un “diario di viaggio”, uno sketchbook denso di suggestioni segniche, a porzioni di lastre incise, a piccole case in fogli di carta cucite a mano, a pattern che scivolano fuori dal contorno dei pannelli appesi e macchiano il muro. Un piccolo mondo onirico nelle sfumature di un bianco appena rivelato.

Lorenzo Commisso in “Reflecting” si interroga sull’ambiguità del senso (inteso come direzione) dell’immagine, mescolando icone e iconografie della montagna.

Roberto Da Dalt ha archiviato all’interno di arnie vuote le conformazioni geologiche dell’area traslate in pannelli di gesso: piccoli abissi portatili, le cime e le vallate come nettare che nutre un paesaggio, composto – in una seconda installazione – da modelli di architetture paradossali.

Tra numerose opere che partono dal paesaggio per tornare al paesaggio, alcune di queste si staccano per riportare un equilibrio legato alla vicenda dell’umano: Nicolas Magnant ha riassemblato senza soluzione di continuità gli oggetti e i materiali raccolti tra i due paesi nel periodo di residenza, dando vita una installazione che altera il senso delle singole parti. Al centro della sala l’opera ricorda le “stacking balance”, torrette di pietre accatastate in equilibrio precario, ma pur sempre mantenuto. Delle pietre però rimane soltanto l’idea, la forma, laddove il peso e la sostanza vengono alterati dalla materia.

Equilibrio precario che si riflette nelle tensioni mai completamente sopite tra gli abitanti dei due paesi limitrofi. Leveghi propone attraverso l’opera partecipativa “Cum-panis” l’incontro tra ertani e cassani, ai quali ha donato parti uguali di pasta madre per poter realizzare forme di pane da condividere al termine della mostra con gli astanti. Un elemento di condivisione “in potenza”, ma che necessita di uno sforzo (da parte dei riceventi) che va oltre l’intenzione dell’artista, al fine di portare a compimento l’opera, e cambiare lo stato delle cose.

In un’installazione molto toccante, Pamela Breda espone a pavimento alcune scarpe spaiate rinvenute in un rudere di Erto dall’artista stessa. Le calzature logore e polverose trovano, nell’opera di Breda, un pendant in una copia odierna di ciascuna scarpa, realizzate da sapienti artigiani, per tentare di colmare l’assenza, il vuoto della perdita che sconvolse, nella tragedia, anche la quotidianità degli oggetti.

********************

To’nòn ignà

Mostra collettiva

22 agosto – 26 settembre 2015

A cura di Dolomiti Contemporanee, in collaborazione con Stefano Moras

Artisti: Pamela Breda, Lorenzo Commisso, Roberto Da Dalt, Veronica De Giovannelli, Evelyn Leveghi, Nicolas Magnant, Lara J. Marconi, Stefano Moras.

Dolomiti Contemporanee 2014. Una doppia chiamata alle armi

In quale modo ci si può svincolare da una visione preconcetta e talmente radicata da sembrare l’unica possibile? Solamente cambiando prospettiva, allargando lo sguardo. Portando la visione su un livello differente rispetto al punto di partenza, che scardini l’attaccamento al passato e permetta di “volgersi responsabilmente al futuro”.*

Dolomiti Contemporanee, (di cui ho scritto in passato qui) apre, con la conferenza stampa di ieri, una nuova stagione di cantiere culturale, e tenta, stavolta, la difficile impresa di distruggere, attraverso l’arte, lo stereotipo che attanaglia da decenni la valle del Vajont (all’interno della quale DC ha deciso di stanziare il suo headquarter) quale “luogo deputato alla morte”. Per farlo indìce due “chiamate alle armi”. Two calls for Vajont. Questo il sito dedicato, da ieri on line.

Il progetto Two calls for Vajont si sviluppa attraverso due differenti strade, ma che viaggiano in parallelo. Entrambe infatti si rivolgono agli artisti su scala internazionale (partenariati attivati, per ora, con Francia, Germania e Inghilterra, che faranno da cassa di risonanza al progetto) e entrambe puntano a raccogliere “idee” innovative (due delle quali vedranno la realizzazione, due invece riceveranno un riconoscimento per il loro valore “concettuale”) che verranno valutate da una giuria di rilievo, composta da curatori, artisti e studiosi di fama internazionale: Marc Augé, Pierluigi Basso Fossali, Maria Centonze, Cristiana Collu, Gianluca D’Incà Levis, Alfredo Jaar, Marcella Morandini, Franziska Nori, Fabrizio Panozzo, Angela Vettese.

A call for a Line interessa direttamente la diga, grande lapide che incombe sulla valle a cavallo tra le due province di Pordenone e Belluno, e sulla visione ristretta di chi non riesce a leggere al di là della storia. L’idea è quella di realizzare un’opera che, se da un lato andrà a segnare il livello nell’invaso che l’acqua raggiunse la notte della nota “tragedia”, il 9 ottobre 1963, dall’altro contribuirà a modificarne l’iconografia e pertanto portare la riflessione verso il distaccamento netto con il passato, pur tuttavia nel rispetto della storia che il luogo porta con sè.

A call for a Wall, invece, interessa la facciata del “campo base” di Dolomiti Contemporanee: il Nuovo Spazio di Casso (risultato della riabilitazione dell’edificio che ospitava la scuola elementare di Casso). Emblema della distruzione ma anche della resistenza (all’onda mortale, alla memoria imperitura), lo spazio ospita al suo interno le mostre temporanee che si susseguono durante tutta la stagione estiva. La sua facciata suggestiva, (profondamente segnata dall’onda d’acqua che si apprestava a scavalcare la diga) sarà il luogo sul quale andrà ad insediarsi l’opera vincitrice, anche in questo caso con una tensione verso l’innovazione, in contrasto con una visione stantia e passatista del luogo.

Nel programma di networking che DC ha attivato sul territorio fin dalla sua nascita, la presenza degli sponsor è non solo d’aiuto ma, in questo caso, funzionale alla realizzazione dell’opera stessa. Neonlauro fornirà infatti la tecnologia luminosa della quale dovrà comporsi (come indicato nella call) l’opera. Enel è invece mainsponsor per quanto riguarda A call for a line.

Deadline della call sarà il 30 ottobre prossimo.

* dal comunicato stampa di Dolomiti Contemporanee / Two Calls for Vajont.

Immagine: Nuovo Spazio di Casso (photo courtesy of Dolomiti Contemporanee / Giacomo De Donà)

LIKE A ROLLING STONE

Il mio vero cognome è Cason. Olivares l’ho avuto in eredità “dal mio ex marito, narcotrafficante colombiano che, andandosene, mi ha lasciato il nome, una cicatrice e un figlio”. Scherzo.

Ma quel -on finale, è vero. E rivela le mie origini. I miei nonni paterni si trasferirono nel vicentino negli anni Quaranta del secolo scorso emigrando dal Bellunese, dalla vallata di Forno di Zoldo, per la precisione, che è a un tiro di schioppo da Longarone, la città che vive all’ombra della diga del Vajont.

Sfido chiunque, nato dopo il 1963, che sentendo parlare di Vajont non abbia pensato alla tragedia omonima. Dino Buzzati, che dai luoghi del disastro proveniva, nell’articolo apparso sul Corriere della Sera l’11 ottobre 1963 – due giorni dopo che un’enorme porzione del Monte Toc si staccasse dalla montagna per finire ad una velocità di 100 km orari dentro il lago sottostante, l’acqua scavalcasse la diga ad arco (al tempo la più alta del mondo) “come un immenso dorso di balena” e precipitasse “a picco giù nel burrone, avventurandosi, terrificante bolide di schiuma, verso i paesi addormentati” – scrisse queste parole semplici, ma piene di disperazione.

“Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d’acqua e l’acqua è traboccata sulla tovaglia. Tutto qui. Solo che il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come una montagna e di sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi.”

2500 morti in un attimo. Dicono che alcune persone furono letteralmente vaporizzate dalla furia dell’aria che scese il canalone oltre la diga anticipando di un soffio l’acqua implacabile.

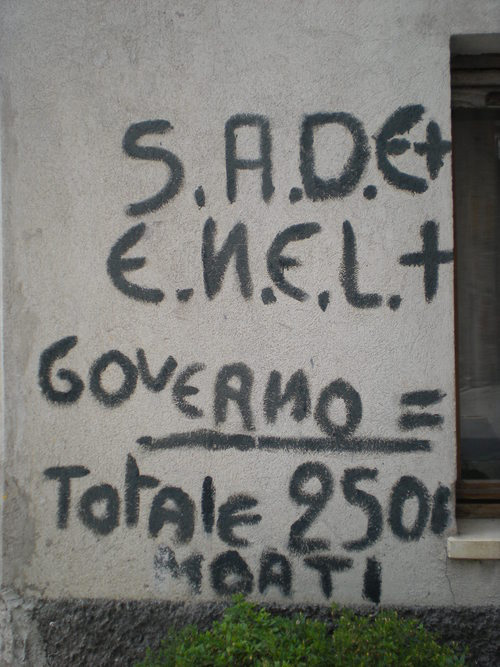

Una scritta su un muro di una casa di Erto, a pochi km dalla diga

Io questa tragedia non la conoscevo, fino ad oggi, nel dettaglio, e la diga non l’avevo ancora vista, pur essendo passata diverse volte tra il bellunese, il feltrino, l’ampezzano negli anni della mia infanzia, assieme ai miei genitori. Mio padre, accuratamente, ha evitato per anni di condurci fino alla diga; lui, che al tempo della tragedia aveva solo dodici anni, perse alcuni parenti che vivevano a Longarone. Posso solo sforzarmi d’immaginare cosa può significare, per la mente di un ragazzino com’era mio padre nel ‘63, apprendere una notizia del genere. L’angoscia fu tale che preferì non portarci mai a fare quello che lui intendeva come un “tour dell’orrore”, probabilmente intendendolo come irrispettoso nei confronti delle vittime…della diga, le vittime della fame di ricchezza dell’Uomo. La S.A.D.E., l’azienda privata per l’energia idroelettrica che fece costruire la diga, imbibì di troppa acqua una montagna dal cuore tenero, argilloso e calcareo, finché un pezzo si stancò di resistere e scese a valle.

Sul terreno franato ormai gli alberi hanno rinverdito le sommità, obnubilando la memoria di chi conosce per sentito dire ma, per non farci dimenticare del tutto, un fianco del Toc è rimasto nudo, aperto come una ferita, come se da una corpo si facesse scivolare via il lenzuolo che lo copre lasciando intravedere la pelle.

Quel corpo di monte ferito, col fianco nudo, l’ho guardato in poche ore brillare di sole prima, poi oscurarsi da nuvole minacciose e infine bagnarsi di pioggia, da un luogo che ha dello spettacolare, pregno di significato e legato in corda doppia, come si fa nelle arrampicate, con l’arte contemporanea e l’area su cui sorge. Il luogo è il Nuovo Spazio di Casso (quartier generale di Dolomiti Contemporanee) che ha riportato in vita la scuola elementare del paese, facendola diventare un contenitore d’arte che dialoga con il territorio (le Dolomiti, patrimonio dell’umanità – siamo a cavallo tra il Pordenonese e il Bellunese), e nel quale spazio gli artisti interagiscono con gli abitanti, creando un’apertura con l’esterno come non avveniva da decenni, ma attraverso una modalità completamente nuova. Il rispettoso restauro della scuola ha mantenuto la facciata com’era rimasta dal ‘63 – crivellata dai colpi, pietre come proiettili che l’onda mostruosa del lago salito da centinaia di metri più in basso le aveva schiantato addosso, arrivando a scoperchiarla del tetto come una pentola a pressione chiusa male – creando una nuova corazza per l’edificio, ma dall’interno. Tra la nuova e la vecchia pelle un’intercapedine vuota concede una sospensione temporale tra il passato e il presente.