Sporcarsi le mani

Davanti alla bocca spalancata del forno stavano due ragazzi, a scrutare con una certa apprensione il caldo crepitio che accendeva di rosso le guance più di quanto non stesse facendo il vino versato nei loro bicchieri. Sotto allo specchio in ingresso, quello con l’enorme cornice in algida ceramica smaltata, stava accatastato qualche buon quintale di ciocchi di legna grossi come cosce, pronto per essere arso. Dovevano assicurare il carico per le quattordici ore successive. Nonostante i turni pronti da giorni, nessuno sarebbe stato in grado di andarsene prima che la cottura fosse stata ultimata, magnetizzati dal fascino della fornace e dalla sospensione greve che crea l’attesa di un evento…

Arrivando a Nove in auto da Vicenza, contavo sulla punta delle dita da quanti anni non andavo alla Fornace Stringa. Forse dieci, forse di più, che importa. Al tempo frequentavo ancora l’università. Nadir Stringa, il proprietario della fornace, era fratello di uno dei miei professori di corso, il buon Nico, detentore della cattedra di Arte Contemporanea in quel di Ca’ Foscari.

La produzione ceramica, all’interno della fornace, era interrotta già da anni, ma i proprietari avevano avuto la saggezza e la cura di preservare gli spazi e i manufatti dall’incuria e l’abbandono mantenendo, per quanto possibile, inalterata la storia di uno dei più importanti centri di produzione ceramica nazionale, se non addirittura internazionale. La prima volta che andai, ricordo, mi rimase impresso il fatto che stessero cercando, per mezzo mondo, chi potesse sistemare la ruota idraulica, composta da tavole lignee ormai rose risalenti a qualche secolo prima. Un pezzo di storia nella storia.

Ogni anno la cittadina, che poco dista dalla più conosciuta Bassano, apre i portoni delle fabbriche dove ancora si produce ceramica, salvaguardando la tradizione decorativa e la manualità che negli ultimi decenni la produzione industriale è stata in grado di spazzare via per la gran parte. A fianco di chi – gli anziani novesi – non ha mai smesso di esercitare una pratica tramandata di padre in figlio, da qualche centinaio d’anni (uomini che hanno passato una vita chini sui piatti, o donne dalle dita piccole e affusolate in grado di assemblare con minuziosa precisione piccolissimi elementi di terra molle) esiste una piccola frangia di “novesi di ritorno”. Uomini, una manciata, tra i trenta e i quarant’anni, cresciuti tra le mensole di legno sulla quale riposavano le terrecotte uscite dai forni, tra gli odori delle vernici usate per le decalcomanie – le stesse da secoli – e i rigoli d’acqua e terra che colavano dalle griglie di legno, che avevano tutto l’aspetto di scale a pioli messe a riposo, irrorando i pavimenti delle manifatture come campi assetati.

Made in Nove, così si è ribattezzato questo gruppo. Come fosse un marchio di qualità, una garanzia sottopelle, un sangue blu screziato di argilla. Ragazzacci dell’arte che, prima di tornare alle origini per calarle nel contemporaneo, si sono allontanati da queste cercando la loro personale strada.

Io sono andata alla ricerca di uno di loro. L’avevo sentito nominare al tempo del liceo, da chi, tra gli amici, stava con un piede nel cerchio della street art vicentina. Chi si dedicava ai graffiti con più costanza mi aveva nominato Paolo Polloniato, aka POL, come uno di quelli “capaci”. Lettering a ufo e volumi squadrati, tra la fine degli anni Novanta e i primi del nuovo millennio, nei wall taggati Nove York, a fare il verso ad una ” ‘merica de noaltri”. Dopo POL si iscrisse all’Accademia di Belle Arti, a riempire di colore chilometri di tela intonsa, e per anni non ne volle sapere di ceramica.

Ho chiamato per assicurarmi di trovarlo, poco prima di entrare in città e poi, salita fino all’ultimo piano dell’Hotel Le Nove dove si teneva una mostra collettiva di ceramica contemporanea, ho incontrato POL in terrazza. Da là sopra si vedeva il fumo nero uscire lento dalla ciminiera della Fornace Stringa, disperdersi nel cielo terso all’imbrunire. E pensare che, fino a mezzo secolo fa, quei comignoli alti diversi metri, soffiavano all’unisono, tingendo l’aria di una densa nebbiolina grigia. Comincia a raccontarmi qui, all’ultimo piano di un albergo, quello che continuerà seduto nella poltrona del Corner, in Fiera: POL è tornato a Nove da poco, dopo alcuni anni trascorsi all’estero, dove ha potuto portare avanti la sua ricerca stilistica nella ceramica contemporanea. Reimpossessatosi, infatti, delle tecniche tradizionali che aveva acquisito, quasi per osmosi, durante l’infanzia, POL le piega alla sua volontà: la sua cifra ora è riconoscibile, e assolutamente personale.

Non plasma, infatti, la materia, partendo da zero, ma recuperando stampi antichi si impossessa delle forme del florido passato ceramico (dalle più semplici e banali alle più articolate e preziose) per poi assemblarle in un “ready made” che ne altera completamente i significati di partenza.

Due anni a Parigi, uno a Bruxelles. L’anima ribelle gli è rimasta, pur ora lavorando con gallerie d’arte internazionali, che più che in Italia accolgono tra le proprie collezioni d’arte contemporanea anche lavori ceramici.

A casa propria come nel nord Europa, ha battuto a tappeto le vecchie fabbriche di produzione ceramica alla ricerca di calchi e stampi ormai abbandonati su scaffali polverosi, alcuni dalla fine dell’Ottocento, rimpiazzati negli anni da sempre più sofisticate macchine per la produzione industriale.

Nel sud del Belgio, a La Louvière, esisteva una delle più grandi manifatture di stoviglieria ceramica del Paese, la Royal Boch. Nel giro di qualche incursione alla fabbrica semi abbandonata, POL fa incetta di stampi meravigliosi, una ventina in totale, di epoche diverse. E a partire da questi comincia a creare. La tecnica è quella dell’assemblaggio, la cifra stilistica, eccola, è quella di combinare tra loro elementi che niente avrebbero a che spartire. “Crash test” che escono da un parco giochi composto da 15mila stampi diversi – questo il tesoro novese. Una volta scelti gli stampi, prepara i calchi e ottiene le forme desiderate e le assembla tra loro. Posa delicatamente i pezzi all’interno del forno (in certi casi alcuni elementi vengono inseriti solo in questa fase) dopodiché il forno “battezza l’opera”, compie il miracolo, solidifica e fonde gli elementi tra loro in maniera inscindibile, altera chimicamente attraverso il calore i colori che assumono i toni desiderati, e dà vita all’opera conclusa.

Nel laboratorio in cui, durante Portoni Aperti, POL espone i suoi lavori, vedo tutti assieme i suoi eclettici “Box”. Usa per tutte queste singolari opere un piccolo cubo cavo in ceramica, un box aperto da un lato, che mostra, come un piccolo teatrino, le composizioni più improbabili: teste di angioletti sopra formine per dolci, piccoli aeroplani che poggiano su piedistalli, scimmie verdi, chiavi, minuscole maschere veneziane, topi antropomorfi con bende dorate a coprire loro gli occhi, putti (o parti di essi) che compiono incredibili acrobazie. Su tutti loro talvolta incombe la cupa figura di una civetta-cuco appollaiata a contemplare la scena o qualche altra impavida presenza; nello sfondo stemmi, fiori, greche, ghirlande come “carta da parati” di quelle piccole stanze animate. Ma niente è come sembra. E i box possono essere letti come piccoli palcoscenici della contemporaneità, o ancor meglio tante piccole televisioni sintonizzate nell’intimo delle stanze di un’Italia decadente, da soap opera, che ostenta virtù e trasuda vizi.

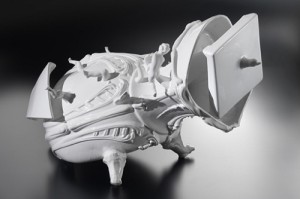

Del tempo del Belgio, invece, sono gli ibridi in porcellana: le forme di partenza sono quelle di vasi ma talmente confuse, mescolate e ricomposte, da diventare quasi irriconoscibili. Metamorfosi imprevedibili, i manici assumono le fattezze di arterie che giungono a cuori algidi e si fondono alle pance di brocche capovolte, con elegantissimi animali decorati a rilievo sulle superfici candide di un bianco opaco, che, senza l’invetriatura, assumono un aspetto ancora più fragile, etereo. I medaglioni che sovrastano questi Totem della contemporaneità ricordano dei radar, o le parabole che si affastellano sopra i tetti, a creare una selva elettromagnetica, in grado di modificare il comportamento degli stessi animali ritratti, di disorientarli terribilmente.

A prima delle ibridazioni metamorfiche risalgono altri lavori, nei quali POL non ha lavorato tanto sulla modificazione dell’aspetto formale, quando attraverso un intervento all’apparato decorativo. In vasi splendidi, ricavati da stampi secenteschi, pieni di volute e meandri, i medaglioni incorniciati che decoravano la superficie liscia dei vasi nei quali erano dipinti motivi floreali, o mitologici o piccole vetuste scene di genere, vengono riempiti da quegli stessi stilemi che POL usava sui muri. Qui l’elemento di rottura, l’inserto di contemporaneità sono i segni tirati, a creare architetture scarne e futuribili. Di fronte agli skyline – che ricordano metropoli disabitate, composte da grattacieli che confondono il senso del “non finito” con quello dell’abbandono – ritratti nelle rotondità di coppe e zuppiere, mi è tornato in mente un intervento artistico, curato da un colosso della torrefazione per le sue tazzine da caffè, e realizzato da Rufus Willis. Le tazzine di Willis (stampate industrialmente in decalcomania) ricordavano le porcellane bianche e blu di Delft – le stoviglie olandesi che da metà Seicento si misero ad imitare lo stile delle ceramiche cinesi – ma anch’esse, anziché riportare i tipici decori con fiori e figurine eleganti, ritraevano fumosi paesaggi da rivoluzione industriale. E su tutto incombeva un cielo plumbeo, carico di fuliggine.

Così POL. Sceglie soggetti scomodi, decadenti, contemporanei. E li giustappone su un pezzo dell’Ottocento della manifattura Barettoni, per intenderci, erede della fabbrica Antonibon, che ha fatto la storia della ceramica di Nove dalla metà del Seicento.

Dove sta la differenza tra artigianato e arte? E’ esattamente in questo tipo di intervento, che salta agli occhi lo scarto. Ciò che l’artigianato vuole mantenere è la tradizione, è l’ossequioso reiterarsi di forme e movenze, facendo finta che nulla intorno cambi. La novità è una nemica, va ad interrompere un ciclo che vuole proteggere se stesso. L’arte invece cerca lo scontro, esprime l’innovazione, mostra ciò che il tempo cambia per il solo fatto che non è più passato, è presente. O perlomeno è questo che dovrebbe fare. E di questo, ora, dovrebbe parlare.