A++ La sintesi della forma plastica. Intervista a Matteo Cremonesi / Solo show alla Jarach Gallery

Fino all’8 novembre, alla Jarach Gallery di Venezia, la personale del giovane fotografo Matteo Cremonesi, A++. Raccolta di sguardi sintetici e impersonali su oggetti del quotidiano.

A++ è il titolo della tua personale in corso alla Jarach Gallery, sigla che racchiude in sé la natura degli oggetti raccontati nei tuoi scatti, inglobandoli all’interno della categoria energetica degli elettrodomestici. Ma sottotitolo dell’esposizione è “Sculptures”, è corretto?

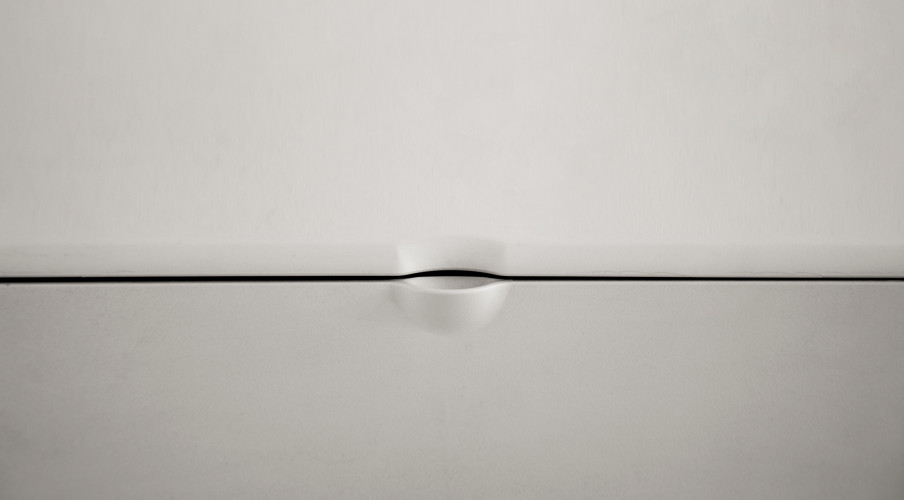

Si, la scelta di intitolare le serie fotografiche facendo precedere la parola “Sculpture” al nome dell’oggetto indagato (bin, printer, photocopier, washer, camera, mirror) al desiderio di indicare in parte la modalità con la quale mi sono avvicinato a questi “oggetti del quotidiano”, ponendo la mia attenzione al loro valore “scultoreo” o formale, alla qualità anonima di un certo tipo di superficie, piuttosto che all’interesse specifico che il valore funzionale dell’oggetto porta.

Il tuo approccio nei confronti della fotografia è plastico, o piuttosto fai riferimento ai “soggetti” che abitano i tuoi “spazi fotografici”, intendendoli delle “sculture della contemporaneità”?

Si, credo si possa ritenere la mia pratica fotografica un fare attento al valore plastico del soggetto. Ciò che davvero mi interessa trattenere dei soggetti/oggetti è la loro qualità di superficie, di “pelle”. La superficie delle cose, il piano che ne delimita il confine, che ne trattiene la forma, sono aspetti che mi interessano profondamente, condizioni da cui la mia pratica si muove, intuendo un metodo con cui tratteggiare le parti di un discorso, sospeso fra la seduzione per le forme e le loro stesse attitudini.

Una costante di tutte queste sei serie fotografiche, che raccogli in un’unica visione alla Jarach Gallery, è il bianco. Un trait d’union che contribuisce a creare un senso di straniamento, nei confronti di questi soggetti/oggetti, trattati con una sorta di distacco, di tensione analitica. Da cosa nasce questa propensione?

Il bianco non si riferisce mai al bianco in sé. Il suo impiego mi aiuta in un percorso verso la “semplificazione”, fino a percepire la più radicale nudità delle forme. Il bianco distende, pulisce, sospende. Il mite gioco di tonalità di luce che descrive l’oggetto è qualcosa di difficilmente afferrabile, l’assenza quasi totale di altri colori aiuta a rilevare meglio i diversi caratteri che la forma assume.

L’indeterminazione che la luce, scorrendo sulla superficie, crea variando la propria tonalità è un esperienza che attiene al carattere silenzioso del lavoro. “Silenzio” le cui tonalità andrebbero perse, o complicate, nel chiasso di un colore, per cui la neutralità del bianco diviene indispensabile.

Esiste un legame tra le tue scelte stilistiche, concettuali, e il mondo orientale?

L’oriente e il medio oriente hanno da sempre esercitato un potente fascino nel mio immaginario. Un fascino che ho avuto l’occasione di mitigare attraverso qualche viaggio e lettura. Attraversamenti che mi hanno indubbiamente arricchito molto, insegnandomi la possibilità di trattenere un punto di vista che ponesse nel segno, e nella sua pratica sintetica, vitale, silenziosa, lontana dalle parole, un valore rappresentativo essenziale.

Il mio lavoro risente molto dell’influenza della letteratura giapponese, in costante equilibrio tra tradizione e innovazione, attraverso la quale prende forma un modo di guardare il proprio tempo, e che in qualche misura impiega ancora un esperienza “contemplativa” che attiene non tanto al nuovo mondo promesso dall’occidentalizzazione, quanto piuttosto alla cultura tradizionale, nella quale lo zen ha avuto un influenza enorme. In essa, infatti, si spende un’esperienza il cui sguardo è dedito alla definizione del dettaglio, alla cura del particolare, del gesto che lo compie, con una resa estetica tanto sobria, impersonale, equilibrata, quanto al contempo ricca e profonda di senso.

Questo tipo di attenzione, nel mondo orientale, vede nella cura della forma e della sua estetizzazione un punto, o più correttamente una pratica (come ad esempio nell’arte di disporre i fiori, o di servire il thé, o di preparare una pietanza) nella quale far convergere sensibilmente disposizioni che l’occidente riporta in altre materie e pratiche conoscitive, come ad esempio la filosofia o la religione.

L’influenza di tutto questo credo si possa rintracciare in una certa disposizione della mia pratica lavorativa a cogliere un atteggiamento “contemplativo” (un’attitudine dello sguardo) a realizzare immagini che desiderano essere sintetiche, impersonali, formalmente equilibrate, educate, attente a descrivere e declinare ripetutamente il minuzioso, il dettaglio.

Quali sono i tuoi “padri e madri interiori”, quelli che hanno segnato la tua formazione e dei quali risenti le influenze, di cui ti senti debitore?

Sono molti i debiti che una pratica inevitabilmente contrae con quanto gli gravita attorno. Veniamo al mondo con una tale capacità di stupirci, di interessarci alle coseche neppure dieci vite riuscirebbero a esaurirla. La passione per qualcosa è già da sola una confessione. Sappiamo di più su uno sconosciuto appassionato di qualcosa che ci tocca o abbiamo attraversato che su qualcuno che a quel qualcosa è indifferente e che incontriamo spesso.

Generalmente nella riflessione, nella letteratura, nella musica, nell’arte, il mio interesse va soprattutto a ciò che è mite, fragile, precario, a ciò che sta cedendo, ed in quel cedere cerca, e talvolta trova, una forma di equilibrio, una forma di silenzio, un modo di scivolare attraverso le cose e allontanandosi da esse per mezzo di un atteggiamento contemplativo. Mi interessano tutti quegli autori in cui posso intuire un attitudine alla contemplazione.

La questione dei tagli, delle inquadrature, in questo lavoro forse più di altri, è un aspetto centrale: leggere le immagini all’interno delle tue cornici è come guardare dal buco della serratura e tentare di indovinare ciò che non è compreso nel campo visivo. Il cervello deve compiere uno sforzo d’immaginazione, per completare il quadro. Tu aiuti lo spettatore posizionando la porzione d’immagine in un determinato “momento” spaziale. Come sei giunto a questo stadio?

Per un periodo importante il mio lavoro ha avuto come oggetto della propria ricerca il paesaggio. La sua esperienza, l’immersione in un ambiente naturale, il confronto con esso e l’osservazione di questo, mi hanno posto nella condizione di cercare delle strategie visive che rendessero quel materiale in qualche modo trattabile. In un certo senso le fotografie di paesaggio non riguardano solo la natura (come ad esempio la spigolosità di una roccia, o fenomeni come la nebbia) ma affrontano temi quali la ripetizione, la differenziazione, la composizione in riferimento ad un’architettura visiva degli spazi.

Di fronte alle diverse tonalità e fattezze di un paesaggio, porto l’attenzione sui particolari, ripetendoli, impaginandoli. Questa pratica diventa un modo per poter trattare quell’apparenza altrimenti troppo vasta, troppo impressionante, alla ricerca di qualche forma di ordine. Una strategia attraverso la quale tentare di diminuire quella distanza che la superficie delle cose mantiene sempre con l’osservatore.

Mi ha affascinato molto la questione del tuo rapporto con l’oggetto da fotografare. Quella sorta di “danza”, che tu compi attorno agli oggetti, all’interno del loro habitat “naturale” dai quali non li togli (anche se non entra a far parte dell’immagine, se non per quanto riguarda la luce), studiandoli, cercando la giusta angolatura dalla quale scattare. Come si sviluppa questo processo?

Indago la superficie attraverso l’inquadratura e l’impaginazione. Riconosco in questo rapporto, fra superficie, inquadratura e impaginazione, la mia pratica di attenzione. Tento, attraverso lo scatto, di riferire ogni traccia, ogni dettaglio, ogni carattere della forma. Mi concentro nel guardare le parti, nel selezionare quelle porzioni di superficie che trattengono una tensione, in sintonia con la mia impressione di questa. Cerco di comprenderne il potenziale formale, liberando il soggetto dalla sua primaria funzione.

L’opera inizia fin dalla scelta dello spazio nel quale l’oggetto (soggetto degli scatti) è situato, percorrendolo e ritornandovi sopra molte volte, vivendolo in maniera esperienziale e scegliendo in questo modo le parti da ritrarre: intendo queste come dei prelievi, delle asportazioni della pelle anonima, da me a lungo conosciuta.

Questo processo mira a instaurare una forma di empatia con il soggetto, e per compiere questo ho bisogno di passare molto tempo in prossimità dell’oggetto prima di realizzare le immagini. Acquisire familiarità con il soggetto implica rivederlo molte volte ed in diversi momenti, percependo i cambiamenti della luce su di esso, sino conoscerlo a memoria. Questo rapporto di convivenza può durare settimane o mesi, e nella maggior parte dei casi non porta alla realizzazione di nulla, muore sfinito, incapace di risollevarsi da una pigrizia dello sguardo che spesso mi dispensa dall’iniziare un gesto. Solo quello che sopravvive a questo processo conoscitivo, a questa danza umorale, diviene immagine.