LIKE A ROLLING STONE

Il mio vero cognome è Cason. Olivares l’ho avuto in eredità “dal mio ex marito, narcotrafficante colombiano che, andandosene, mi ha lasciato il nome, una cicatrice e un figlio”. Scherzo.

Ma quel -on finale, è vero. E rivela le mie origini. I miei nonni paterni si trasferirono nel vicentino negli anni Quaranta del secolo scorso emigrando dal Bellunese, dalla vallata di Forno di Zoldo, per la precisione, che è a un tiro di schioppo da Longarone, la città che vive all’ombra della diga del Vajont.

Sfido chiunque, nato dopo il 1963, che sentendo parlare di Vajont non abbia pensato alla tragedia omonima. Dino Buzzati, che dai luoghi del disastro proveniva, nell’articolo apparso sul Corriere della Sera l’11 ottobre 1963 – due giorni dopo che un’enorme porzione del Monte Toc si staccasse dalla montagna per finire ad una velocità di 100 km orari dentro il lago sottostante, l’acqua scavalcasse la diga ad arco (al tempo la più alta del mondo) “come un immenso dorso di balena” e precipitasse “a picco giù nel burrone, avventurandosi, terrificante bolide di schiuma, verso i paesi addormentati” – scrisse queste parole semplici, ma piene di disperazione.

“Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d’acqua e l’acqua è traboccata sulla tovaglia. Tutto qui. Solo che il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come una montagna e di sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi.”

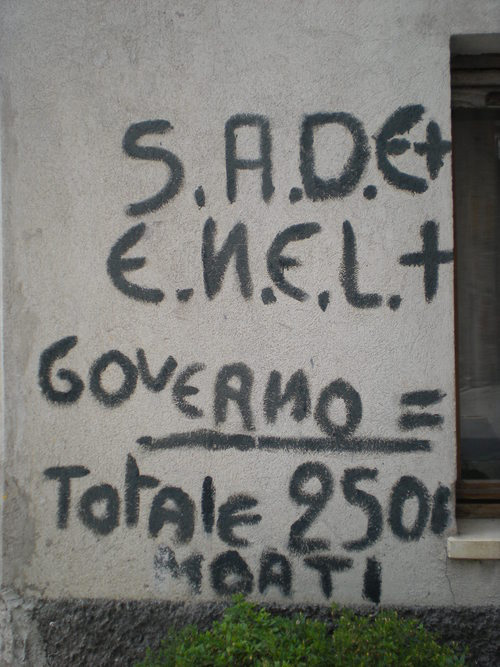

2500 morti in un attimo. Dicono che alcune persone furono letteralmente vaporizzate dalla furia dell’aria che scese il canalone oltre la diga anticipando di un soffio l’acqua implacabile.

Una scritta su un muro di una casa di Erto, a pochi km dalla diga

Io questa tragedia non la conoscevo, fino ad oggi, nel dettaglio, e la diga non l’avevo ancora vista, pur essendo passata diverse volte tra il bellunese, il feltrino, l’ampezzano negli anni della mia infanzia, assieme ai miei genitori. Mio padre, accuratamente, ha evitato per anni di condurci fino alla diga; lui, che al tempo della tragedia aveva solo dodici anni, perse alcuni parenti che vivevano a Longarone. Posso solo sforzarmi d’immaginare cosa può significare, per la mente di un ragazzino com’era mio padre nel ‘63, apprendere una notizia del genere. L’angoscia fu tale che preferì non portarci mai a fare quello che lui intendeva come un “tour dell’orrore”, probabilmente intendendolo come irrispettoso nei confronti delle vittime…della diga, le vittime della fame di ricchezza dell’Uomo. La S.A.D.E., l’azienda privata per l’energia idroelettrica che fece costruire la diga, imbibì di troppa acqua una montagna dal cuore tenero, argilloso e calcareo, finché un pezzo si stancò di resistere e scese a valle.

Sul terreno franato ormai gli alberi hanno rinverdito le sommità, obnubilando la memoria di chi conosce per sentito dire ma, per non farci dimenticare del tutto, un fianco del Toc è rimasto nudo, aperto come una ferita, come se da una corpo si facesse scivolare via il lenzuolo che lo copre lasciando intravedere la pelle.

Quel corpo di monte ferito, col fianco nudo, l’ho guardato in poche ore brillare di sole prima, poi oscurarsi da nuvole minacciose e infine bagnarsi di pioggia, da un luogo che ha dello spettacolare, pregno di significato e legato in corda doppia, come si fa nelle arrampicate, con l’arte contemporanea e l’area su cui sorge. Il luogo è il Nuovo Spazio di Casso (quartier generale di Dolomiti Contemporanee) che ha riportato in vita la scuola elementare del paese, facendola diventare un contenitore d’arte che dialoga con il territorio (le Dolomiti, patrimonio dell’umanità – siamo a cavallo tra il Pordenonese e il Bellunese), e nel quale spazio gli artisti interagiscono con gli abitanti, creando un’apertura con l’esterno come non avveniva da decenni, ma attraverso una modalità completamente nuova. Il rispettoso restauro della scuola ha mantenuto la facciata com’era rimasta dal ‘63 – crivellata dai colpi, pietre come proiettili che l’onda mostruosa del lago salito da centinaia di metri più in basso le aveva schiantato addosso, arrivando a scoperchiarla del tetto come una pentola a pressione chiusa male – creando una nuova corazza per l’edificio, ma dall’interno. Tra la nuova e la vecchia pelle un’intercapedine vuota concede una sospensione temporale tra il passato e il presente.

Al posto del tetto c’è un nuovo piano, in vetro e ferro, dal quale sporge in avanti come un trampolino, una passerella sul nulla, faccia a faccia con il fianco nudo del monte Toc.

La passerella del Nuovo Spazio di Casso. Sullo sfondo il Monte Toc, con la nuda roccia dopo la frana del ‘63. Cristina guarda oltre la diga

Dolomiti Contemporanee ha compiuto un piccolo miracolo, con una sensibilità e una lungimiranza ammirevoli, che credo nel tempo la premierà.

Nelle aule che non ci sono più, il Nuovo Spazio ospita ora un’esposizione dal titolo emblematico, “Roccedimenti”.

Cedimenti delle rocce? Difficile non pensarci quando si guardano le opere dall’interno delle sale, dal momento che il cono visivo ingloba molto più che la scultura al centro stanza, comprendendo anche la nuova pelle del cubo espositivo, la faccia vecchia e rugosa della scuola per fermarsi solo in fondo, oltre le vetrate, sul dorso sventrato del Toc.

Ma “Roccedimenti” si interroga sulla “natura contemporanea”, una natura che anche apparendo statica è pur sempre viva, come lo è la montagna che si credeva morta, ma che non lo era (non lo è) affatto. Come lo è l’arte, che sempre si rinnova, anche quando sembra non ci sia più nulla da dire.

Azzardo una sintesi. Aron Demetz usa il legno come pretesto per esprimere un cambiamento di stato, nell’“Uomo” di sequoia e la “Casa” in cedro, massicce sculture carbonizzate;

Aron Demetz

Pierpaolo Febbo sintetizza attraverso le forme basiche della geometria i paesaggi montani, iconizzati; Alessandro Pagani mutua dalla cinematografia la rappresentazione spaventosa di una montagna da immaginario collettivo; Andrea Grotto costringe lo spettatore ad incunearsi nello spazio angusto di un piccolo bivacco, riparo della sua macchina di riflessione;

“Didn’t you know stones could fly?”, Andrea Grotto

Francesco Ardini plasma il materiale ceramico fino a farlo diventare una proiezione concreta delle proprie visioni;

“Inquietudine domestica”, Francesco Ardini

Cosimo Terlizzi, in “La benedizione degli Animali”, ricerca un contatto primitivo, istintuale, con gli animali che popolano una fattoria d’altri tempi, ricavandone un video e un manufatto che hanno entrambi il forte aspetto di oggetti sacrali. Emanuele Panzarini, in “Like a Stone” reinventa una pietra ricavando dalla bidimensionalità di una carta geografica stampata la tridimensionalità e l’aspetto della materia che compongono la montagna, confondendo lo spettatore come di fronte ad un trompe-l’œil.

“Like a stone”, Emanuele Panzarini

Su tutto, il “Paesaggio alberato” di Camille Corot fa da coronamento all’approccio plurale di “sguardi sulle nature” in mostra, e trait d’union tra un passato indefinito e un futuro a compiersi.

“Paesaggio alberato”, Camille Corot

Gianluca D’Incà Levis, che ne è il Curatore (di “Roccedimenti”, così come di Dolomiti Contemporanee), ha tutto l’aspetto di uno che sa quale montagna vuole scalare, non solo quando parla di “climbing attitudes” nell’arte. I testi che accompagnano le opere in mostra e spiegano il concept dell’esposizione, come gran parte dei suoi singolari scritti, hanno l’aspetto di flussi di pensiero gettati su carta alla velocità della luce. E anche se a volte tocca rileggere le frasi due volte – e ci si interroga del perché di tutti quei punti e quelle virgole che sembrano dei nei lungo i lineamenti di un viso più che una punteggiatura tradizionale, con licenze poetico/grammaticali che nemmeno Baricco al tempo della scuola di scrittura creativa si concedeva – quelle parole, quelle frasi hanno il sapore della sincerità mista ad una rabbia sana, quella di chi sa per che cosa sta dannatamente lottando. E credo di averlo capito, come possa amare il proprio territorio, e come gli roda vederlo morire. Il disinteresse nei confronti della vita può fare ben più morti di una frana finita in un lago.

D’Incà Levis (con Dolomiti Contemporanee) riapre luoghi decrepiti – o già morti – disseminati per le Dolomiti, donando loro nuova vita, usando l’arte come motore propulsore; invita gli artisti a relazionarsi con gli abitanti dei luoghi in cui si vanno ad aprire nuove mostre, scontrandosi e incontrandosi con il folclore, con i rituali, con la religiosità di un popolo agli sgoccioli della propria (r)esistenza; sceglie opere complesse, purché siano in sintonia dialogica con il territorio in cui vanno ad esporsi. Creando leve che scardinano menti.

Alla fine io devo ringraziare un po’ lui (e la comunicazione massiva che Dolomiti Contemporanee fa sul web) se oggi mi sono presa il tempo per andare fino a là (che dista pur sempre due ore e mezzo da Vicenza) dove l’arte contemporanea è intesa realmente come l’arte dell’oggi, e non dimentica nemmeno per un attimo il peso delle cose di ieri.

(1 settembre 2013)