L’eco sulle scale

Mercoledì otto aprile. Giorno imprecisato della quarta o quinta settimana di quarantena – thanks to Coronavirus – e ho perso anche l’orientamento spazio temporale. Isolamento forzato dentro le nostre case.

“Restate a casa”, tuonano da tutte le parti, restate a casa. Il decreto, la tivvù, la radio, i social le chat gli zii i nonni i parenti. Tutti. L’abbiamo capito! Basta! E dove vuoi che andiamo?! Al lavoro non possiamo andarci, i musei ce li hanno chiusi l’8 di marzo e da allora non si sa più nulla. C’è chi dice che prima della fine di maggio di riaprire non se ne parla proprio.

Noi qui siamo rinchiusi in due. Uno è in cassa integrazione (deo gratia) e l’altro disoccupato. Per via della tutela dei lavoratori della cultura. Vediamo come sarà “tornare alla normalità”.

I negozi sono quasi tutti chiusi. Ormai se si arriva dal ferramenta ci si sente un assassino, un depravato. “Ma dove vai a fare le passeggiate??”. E dove vado? Al supermercato non si trova tutto, stamattina un amico mi raccontava che non ha potuto acquistare delle lenzuola perché non sono beni di necessità. Spero che chi ha deciso questa scempiaggine dorma sul tappeto per il resto della reclusione.

Che si fa, da mattina a sera, dentro casa e via così, giorno dopo giorno finché noia non ci separi? Proviamo a lavorare. Due in due stanze, poco meno di cinquanta metriquadri, un tavolo da pranzo, una scrivania, un divano. Una libreria vuota, dal momento che tutto il suo contenuto è racchiuso in una ventina di scatoloni ammassati nel sottotetto della casa dove ci saremmo dovuti trasferire proprio i primi di aprile. Peccato che non si possano finire i lavori, la cucina arriverà in autunno e il bagno è un campo di battaglia. Quindi restiamo a casa, nella “vecchia casa”, e ci adattiamo come fanno tutti, a impiantare una nuova routine. Io leggo o studio (i libri scaricati sul tablet, per i cartacei vedi sopra) per la gran parte del tempo… No, non è vero. Armeggio più spesso con la macchina da cucire, o sferruzzo a maglia come una vecchia, unendo in un’unica coperta tutti i residui di lana che ho in casa. Sarà la coperta covid. E sarà sempre troppo corta per scaldarci. Col cavolo che ce lo dimenticheremo presto questo momento.

Dall’altra parte del tavolo della cucina, che è diventato il nostro campo di battaglia, c’è Chris. Spesso passiamo i pomeriggi immersi nel silenzio dei nostri flussi di coscienza, dentro faccende che si elevano dal rango di semplici occupazioni. O, quantomeno, proviamo a farlo.

Venerdì scorso, in seconda serata, sono stati rimossi gli ultimi quadri rimasti appesi alla parete della sala per fare posto al Pavone.

Lo invidio, un po’. Mentre io sono qui che mi invento di tutto pur di tenermi lontana dal computer (perchè il vero problema è che NON RIESCO PIU’ A SCRIVERE!) lui, serafico, procede ininterrottamente a produrre opere.

Due chiodi sottili, qualche colpo di martello, una lampada puntata. Eccolo lì, il Pavone, che mostra a noi la sua ruota dai colori cangianti, quasi una ruota panoramica che allarga il nostro campo visivo ristretto, tra il divano e le mensole vuote nel soggiorno.

Si specchia sulla lanugine del tappeto, il Pavone. Si pavoneggia di fronte ai nostri pranzi, alle nostre cene. Non perde occasione per mostrare il luccichio delle estremità delle sue piume, piccoli puntini di carta dorata issati su una capocchia di spillo. Incanta per la simmetria delle sue forme, per la sinuosità dei suoi occhi di piuma, blu e verdi, a pause alterne. Occhi negli occhi, il Pavone guarda noi che guardiamo la sua coda. Il corpicino è in netta sproporzione con la voluttà del manto scenografico che si stende sul muro di casa: la precisione di una freccia gettata nel centro del bersaglio è il suo corpo dorato. Un piccolo becco ricurvo, rosso rubino. Un’impavida cresta brillante, e un occhio solo, sguardo acceso sul suo piccolo mondo, che è pure il nostro, in questa contingenza surreale. La casa, lo studio, chissà. O il dormitorio, la mensa, l’ufficio, l’alcova, la toilette, il bar, il laboratorio… cinquanta metriquadri di mondo.

Piume del ‘Pavone’ in lavorazione

Da questo palcoscenico privo delle luci della ribalta, da qualche giorno mi sto concentrando su piccoli dettagli, sugli stati d’animo altalenanti che ci attraversano, sul concetto di solitudine. Su quanto questa solitudine, talvolta, coincida con l’assenza di rumore.

L’eco del silenzio che rimbomba lungo le scale. Ecco il rumore che fa la solitudine.

Penso al silenzio che, in queste settimane, in questi mesi, c’è per la maggior parte del tempo lungo le strade vuote, nelle piazze deserte, nei luoghi di lavoro inesorabilmente chiusi. Negli spazi espositivi. Noi, io e Chris, viviamo – o meglio trascorrevamo – la maggior parte del nostro tempo a stretto contatto con opere d’arte, ancor più che con esseri umani. Talvolta le sale di un museo sono il luogo più sicuro per non incontrare anima viva…

Lui, più di me, ha un rapporto privilegiato con le opere, perché il crearle credo non abbia nemmeno lontanamente a che fare con il contemplarle. Io faccio parte della seconda categoria, e talvolta ho la pretesa di raccontare un po’ di quelle opere che non creo, ma con le quali cerco di entrare in unisono.

Mi perdonerete, e spero lo farà anche Chris, se stavolta l’opera che vado a raccontare, la mostra che vado a ricordare, è la sua. Una mostra chiusa anzitempo, e in realtà non più disallestita.

Mi immagino le opere lasciate in balia di loro stesse, che lentamente si coprono di uno strato sempre più rilevante di polvere, illuminate da un sole che si fa ogni giorno più brillante e caldo, sulla sommità della “torre d’avorio”, irraggiungibili da ogni sguardo.

Non ho che la memoria, per ripercorrere l’esposizione (ho perso la mappa e con essa il foglio mostra) e qualche foto che Chris non approverà, perché di certo non rendono giustizia alla grana delicata dei suoi lavori.

Oltrepasso un sobrio portone d’ingresso, al civico 1 del corso principale della città. Un piccolo ascensore condominiale mi porta fino al quarto piano e dal pianerottolo accedo allo spazio espositivo. Mi aspetta la scalata di un centinaio buono di scalini, che si inerpicano lungo il muro perimetrale della torre trecentesca, lasciando aprire qualche varco più ampio nei livelli di cui si compone. Si scorre a fianco di altre opere, lungo i ballatoi che lasciano scorgere l’apertura centrale, poi si sale ancora. E ancora. Si arriva a quasi trenta metri sopra il manto stradale. L’ultimo piano della torre è leggermente in aggetto rispetto il suo mastodontico corpo di parallelepipedo in mattoni. È anch’esso su due piani e il secondo, raggiungibile da qualche altro alto scalino, sovrasta letteralmente la città. Lungo tutto il perimetro si aprono ampie finestre vetrate, che inondano di luce lo spazio e permettono allo sguardo di vagare a 360° sul panorama cittadino. L’arteria di Corso Palladio, gremita di gente che entra ed esce dai negozi, è un fuso dritto e risplende delle luci delle vetrine. La basilica di Monte Berico sembra poterla toccare, allungando una mano. Torre Everest, le montagne, i tetti della città. Un caleidoscopio di immagini.

Tra una finestra e l’altra ci sono dei sobri pannelli espositivi bianchi.

Ecco, ora provate ad immaginare la difficoltà, per delle opere, di competere con la vista magnetica che si apre davanti ai nostri occhi, tra un pannello e l’altro. E dunque che si fa? Credo che la risposta più giusta sia: ridurre.

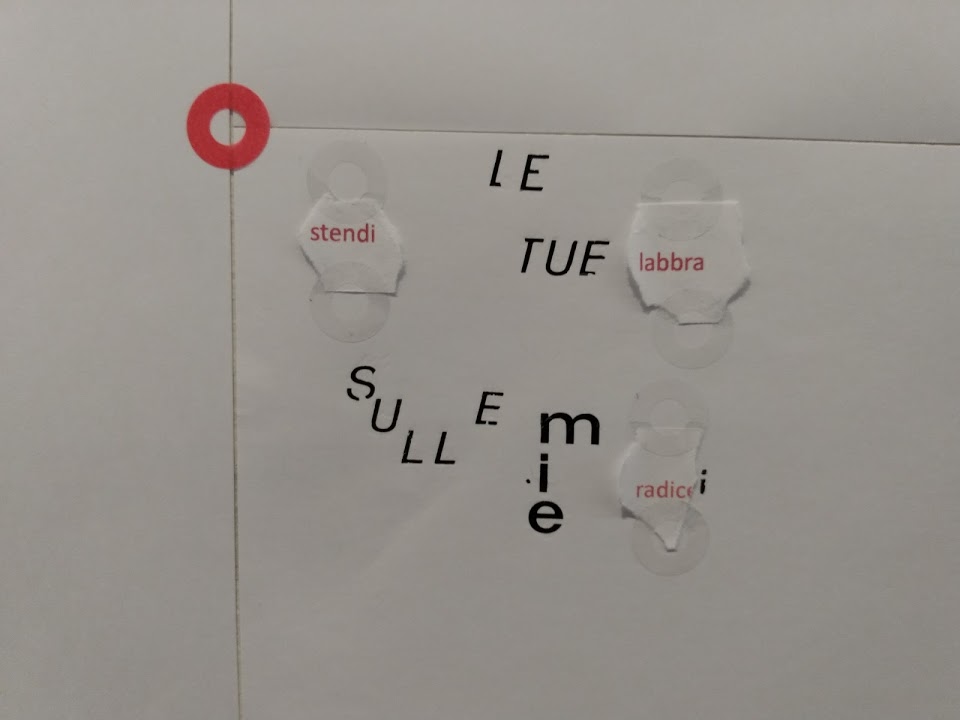

Non ha senso, evidentemente, provare a competere. Immagino che la scelta messa in campo sia stata rispettare un filo logico tra le opere e un dialogo coerente con lo spazio. Interno ed esterno. Non è un’operazione facile. Quando metti in gioco lavori di dimensioni contenute, o fragili come carte sospese, bianche sul bianco della superficie su cui poggiano, non è stupire il tuo intento. È, piuttosto, sedurre.

L’emblema di questa seduzione, per quanto mi riguarda, è il più minuto di questi lavori esposti, un “paesaggino”. Un cartiglio geometrico di sottili linee argentate dà il passo al profilo definito di minuscoli promontori. È quello che io chiamo l’esaltazione di un vizio: le sigarette fumate, a volte lentamente, più spesso nervosamente, vengono accuratamente sezionate, e i piccoli carteggi bruciati dal fuoco creano le sommità di montagne immaginifiche.

Oltre il vetro, il Pasubio, il Summano, le Piccole Dolomiti, gli Altipiani, cercano di rubare lo sguardo.

Il rosso cangiante di un Papavero, solitario e imponente nella sua fragilità, una Partita a carte scoperte, un’esatta Lotteria cabalistica… Un passo a fianco all’altro, lungo il perimetro del camminamento: con le opere si aprono mondi come scatole cinesi.

Sopra un basamento su cui si rifrangono i raggi del sole si erge Progetto Cielo. Credo abbia oltre un decennio, quest’opera. Presa, abbandonata, poi un ritorno di fiamma. Un incendio appassionante ha tramutato un globo algido in una impavida luna arancione. Dalla struttura metallica che regge la minuscola volta celeste scendono come ami da pesca piccole stelle a bottone. La costellazione che rappresenta, in verità, non è ancora stata scoperta.

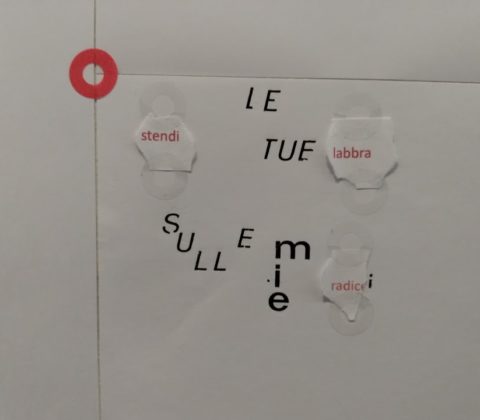

Una grammatica bianca di grandi dimensioni dialoga silenziosamente con uno spartito di parole scandite. C’è un ritmo che ritorna, negli spazi vuoti, negli interstizi tra un’opera e un’altra. Il suono non consumato dell’Abbrivio, alla base delle scale che conducono alla lanterna: il suo spartito è steso comodamente sopra un leggio aperto. Pronto per essere interpretato.

Il suono ricorrente del fischio di Chris che accompagna una piccola biciclettina giocattolo che, girando in tondo senza soluzione di continuità in un carillon di frame, chiede di attendere (che avvenga qualcosa?) …PLEASE, WAIT… PLEASE WAIT.. PLEASE WAIT.

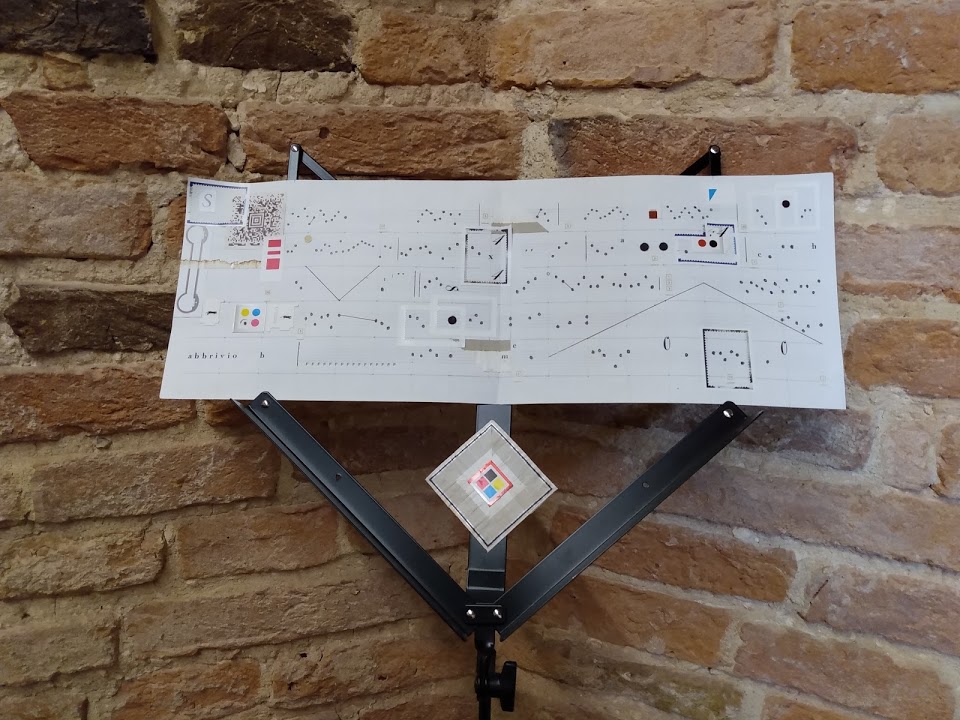

Attendo, non più. Termino la scalata. Nel culmine della lanterna, il cuore della torre, il punto più alto da terra, c’è l’opera che misura lo scandire di quel tempo d’attesa che scorre. L’altezza di un bacio, uno solo, l’essenza del bacio, di una Dama, come meridiana. Che necessita della luce per rivelare la propria inafferrabile essenza.

Dama come Meridiana, 2019

E’ un Pretesto perpetuo quello che porta un artista a voler intraprendere un percorso così scosceso, pur tuttavia senza mai farsi abbandonare dal desiderio di portare a termine l’Opera.

Ci si è messa l’acqua alta, ad aver quasi sabotato la preparazione di scatole, cornici e cassettiere dove riporre i lavori. Ci si è messo un virus di traverso, a interrompere un percorso, a sospendere le visite tanto attese degli sguardi di quegli interlocutori in grado di portare con sé un po’ di quel duro lavoro, esposto con fatica e sacrificio sul punto più alto della città, accogliendo un invito caro. Ci si metterà la vita, ancora, altre volte, a scardinare i programmi, ad infrangere le regole, a rovinare le aspettative.

Ma, francamente, dubito che la tenacia proverà ad andarsene. Quella la vedo nei suoi gesti quotidiani, impavida, inesausta, sempre presente.

Nello sguardo oltre la cortina della quarantena, che si apre a nuove prospettive. È un pretesto perpetuo anche questa clausura, che non fa altro che accrescere il desiderio di affrancarsi, di ricominciare. Senza aver mai veramente interrotto il filo di un discorso lungo una passeggiata.

La mostra alla quale faccio riferimento è PRETESTO PERPETUO di Christian Manuel Zanon, in LE FRONTIERE DEL CONTEMPORANEO, Fondazione Coppola, Vicenza. 31 ottobre 2019 – 31 marzo 2020.

Abbrivio, 2016-2018

Complimenti, una grande dimostrazione d’amore per l’arte e per la persona che ti sta vicini

Grande dimostrazione di intelligenza

Grazie!

Oscillate tra incanto e disincanto. Acrobati della vita. I miei affettuosi complimenti.

Bellissimo pezzo, Petra. Incredibilmente vivida e vera, la foto di Chris.