Posts in Category: EVENTI

LIKE A ROLLING STONE

Il mio vero cognome è Cason. Olivares l’ho avuto in eredità “dal mio ex marito, narcotrafficante colombiano che, andandosene, mi ha lasciato il nome, una cicatrice e un figlio”. Scherzo.

Ma quel -on finale, è vero. E rivela le mie origini. I miei nonni paterni si trasferirono nel vicentino negli anni Quaranta del secolo scorso emigrando dal Bellunese, dalla vallata di Forno di Zoldo, per la precisione, che è a un tiro di schioppo da Longarone, la città che vive all’ombra della diga del Vajont.

Sfido chiunque, nato dopo il 1963, che sentendo parlare di Vajont non abbia pensato alla tragedia omonima. Dino Buzzati, che dai luoghi del disastro proveniva, nell’articolo apparso sul Corriere della Sera l’11 ottobre 1963 – due giorni dopo che un’enorme porzione del Monte Toc si staccasse dalla montagna per finire ad una velocità di 100 km orari dentro il lago sottostante, l’acqua scavalcasse la diga ad arco (al tempo la più alta del mondo) “come un immenso dorso di balena” e precipitasse “a picco giù nel burrone, avventurandosi, terrificante bolide di schiuma, verso i paesi addormentati” – scrisse queste parole semplici, ma piene di disperazione.

“Un sasso è caduto in un bicchiere colmo d’acqua e l’acqua è traboccata sulla tovaglia. Tutto qui. Solo che il bicchiere era alto centinaia di metri e il sasso era grande come una montagna e di sotto, sulla tovaglia, stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi.”

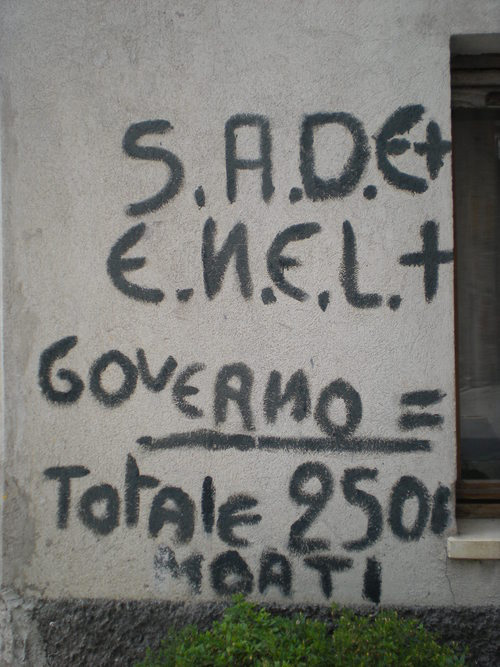

2500 morti in un attimo. Dicono che alcune persone furono letteralmente vaporizzate dalla furia dell’aria che scese il canalone oltre la diga anticipando di un soffio l’acqua implacabile.

Una scritta su un muro di una casa di Erto, a pochi km dalla diga

Io questa tragedia non la conoscevo, fino ad oggi, nel dettaglio, e la diga non l’avevo ancora vista, pur essendo passata diverse volte tra il bellunese, il feltrino, l’ampezzano negli anni della mia infanzia, assieme ai miei genitori. Mio padre, accuratamente, ha evitato per anni di condurci fino alla diga; lui, che al tempo della tragedia aveva solo dodici anni, perse alcuni parenti che vivevano a Longarone. Posso solo sforzarmi d’immaginare cosa può significare, per la mente di un ragazzino com’era mio padre nel ‘63, apprendere una notizia del genere. L’angoscia fu tale che preferì non portarci mai a fare quello che lui intendeva come un “tour dell’orrore”, probabilmente intendendolo come irrispettoso nei confronti delle vittime…della diga, le vittime della fame di ricchezza dell’Uomo. La S.A.D.E., l’azienda privata per l’energia idroelettrica che fece costruire la diga, imbibì di troppa acqua una montagna dal cuore tenero, argilloso e calcareo, finché un pezzo si stancò di resistere e scese a valle.

Sul terreno franato ormai gli alberi hanno rinverdito le sommità, obnubilando la memoria di chi conosce per sentito dire ma, per non farci dimenticare del tutto, un fianco del Toc è rimasto nudo, aperto come una ferita, come se da una corpo si facesse scivolare via il lenzuolo che lo copre lasciando intravedere la pelle.

Quel corpo di monte ferito, col fianco nudo, l’ho guardato in poche ore brillare di sole prima, poi oscurarsi da nuvole minacciose e infine bagnarsi di pioggia, da un luogo che ha dello spettacolare, pregno di significato e legato in corda doppia, come si fa nelle arrampicate, con l’arte contemporanea e l’area su cui sorge. Il luogo è il Nuovo Spazio di Casso (quartier generale di Dolomiti Contemporanee) che ha riportato in vita la scuola elementare del paese, facendola diventare un contenitore d’arte che dialoga con il territorio (le Dolomiti, patrimonio dell’umanità – siamo a cavallo tra il Pordenonese e il Bellunese), e nel quale spazio gli artisti interagiscono con gli abitanti, creando un’apertura con l’esterno come non avveniva da decenni, ma attraverso una modalità completamente nuova. Il rispettoso restauro della scuola ha mantenuto la facciata com’era rimasta dal ‘63 – crivellata dai colpi, pietre come proiettili che l’onda mostruosa del lago salito da centinaia di metri più in basso le aveva schiantato addosso, arrivando a scoperchiarla del tetto come una pentola a pressione chiusa male – creando una nuova corazza per l’edificio, ma dall’interno. Tra la nuova e la vecchia pelle un’intercapedine vuota concede una sospensione temporale tra il passato e il presente.

JUICE – un succo che sa di vernice

“IL COMPITO ATTUALE DELL’ARTE È DI INTRODURRE CAOS NELL’ORDINE”

Quello che state per vedere è un paradosso. Non è una mostra. È un condensato di storia.

Un’arte, quella dei writers, che fin dai suoi esordi prevedeva come unico scenario l’outside e come supporto qualsiasi cosa fosse il più distante possibile da un supporto tradizionale, fatica a sentirsi a suo agio tra le quattro mura bianche di una galleria…

Ma, anche se non è la stessa cosa, è proprio perché non tutti hanno avuto, o avranno la fortuna di uscire per strada e incontrare pezzi magistrali – sui muri di cinta di fabbriche dismesse, inerpicandosi su cavalcavia o sfidando il pericolo attraversando sottopassaggi ferroviari – che una esposizione simile acquisisce valore. JUICE, raccontando una delle possibili storie, è questo che cerca di fare: riconoscere la street art come un’arte ancora viva, sorprendentemente mutevole, mostrare quale fu il suo punto di partenza e dimostrare come ogni artista, viaggiando su un personalissimo binario, abbia saputo interpretare e piegare quest’arte alle proprie volontà, rendendola più che mai contemporanea.

JUICE – UN SUCCO CHE SA DI VERNICE

“IL COMPITO ATTUALE DELL’ARTE È DI INTRODURRE CAOS NELL’ORDINE”

Quello che state per vedere è un paradosso. Non è una mostra. È un condensato di storia.

Un’arte, quella dei writers, che fin dai suoi esordi prevedeva come unico scenario l’outside e come supporto qualsiasi cosa fosse il più distante possibile da un supporto tradizionale, fatica a sentirsi a suo agio tra le quattro mura bianche di una galleria…

Ma, anche se non è la stessa cosa, è proprio perché non tutti hanno avuto, o avranno la fortuna di uscire per strada e incontrare pezzi magistrali – sui muri di cinta di fabbriche dismesse, inerpicandosi su cavalcavia o sfidando il pericolo attraversando sottopassaggi ferroviari – che una esposizione simile acquisisce valore. JUICE è questo che cerca di fare: riconoscere la street art come un’arte ancora viva, sorprendentemente mutevole, mostrare quale fu il suo punto di partenza e dimostrare come ogni artista, viaggiando su un personalissimo binario, abbia saputo interpretare e piegare quest’arte alle proprie volontà, rendendola più che mai contemporanea.

Raccontami una storia. Riflessioni a freddo su INTERNO 6

Monica è seduta ai piedi della gradinata del piccolo teatro. É lí fin dall’ingresso del primo spettatore in sala. Da dove sono seduta vedo le sue spalle sottili, la pelle bianca, le spalline del reggiseno, bianco anch’esso, e la canotta fucsia, coperta in parte dai capelli argentei, raccolti in una piccola coda. Non si muove di lì finchè le luci in sala non si spengono, lasciando il posto ai proiettori accesi sopra il piccolo palcoscenico.

Un tappeto arancione è il limite invalicabile della scena di quello che è il vero protagonista di INTERNO 6, Vasco.